文章摘要:马的脚趾结构是其进化历史和生物学特征的一个重要表现。马作为奇蹄目动物,其脚趾与其他哺乳动物,特别是偶蹄类和灵长类动物相比,展现出了显著的差异。这些差异与马的运动方式、栖息环境以及捕食与逃生策略紧密相关。本文将从马的脚趾结构、进化起源、生物学意义以及与其他动物脚趾结构的对比四个方面进行详细阐述,并分析这些差异背后的生物学意义。通过这些对比,可以更加深入地理解马与其他动物在适应环境、进化过程中的不同策略,进一步揭示自然界在多样性和适应性方面的奇妙设计。

马的脚趾结构与其他哺乳动物相比,具有独特的适应性。最显著的特点是马的脚趾演化为单一的蹄部,实际上,马的蹄部是由第三指(中指)的大型角质结构形成的,这种结构是马类适应快速奔跑的关键。通过这一结构,马能够有效地分散体重,增强奔跑时的稳定性与耐力。

马的蹄部包含两个主要部分:蹄壳和蹄心。蹄壳是由角质物质构成,坚硬且具有良好的弹性,能够减少对地面的摩擦,保护马蹄不受外界伤害。而蹄心则充当缓冲器,帮助马在奔跑过程中吸收冲击力。由于长期演化,马的其他四个脚趾逐渐退化,形成了当前的单一蹄部结构。

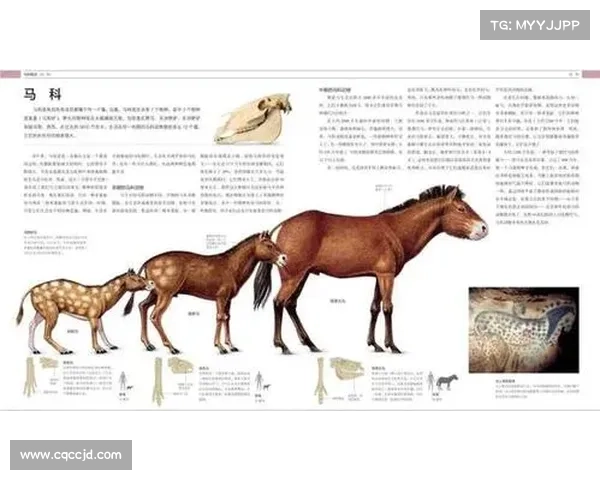

马的这种独特的脚趾结构是与其生长环境和生态需求紧密相关的。马类最初的祖先生活在森林中,脚趾较为分散,适应了较为缓慢的移动方式。而随着进化,马逐渐适应了草原等开阔地带的快速奔跑生存方式,脚趾的合并形成了坚硬的蹄部,以适应高效的长时间奔跑。

马属于奇蹄目,而牛、羊等则属于偶蹄目。偶蹄类动物的脚趾与马的脚趾有着显著的区别,偶蹄类动物通常有两个主要的脚趾,这些脚趾分别被角质化的蹄部覆盖,并且能够提供较好的支撑力。相比之下,马的脚趾已经完全合并成一个蹄。

偶蹄类动物的脚趾结构使其适应了在不同地形上行走的需求,尤其是在泥泞、湿滑的环境中,两个脚趾能够分散压力,防止动物陷入泥土或湿地。而马则通过蹄部的强大支撑力和弹性结构,专注于在坚硬的草原和沙地上进行高速奔跑。

这两种结构的差异反映了不同生态位的适应性。偶蹄类动物的脚趾结构更有利于低速长时间行走,而马则通过脚趾的进化优化了其在高速度下的奔跑能力。这种进化上的差异,使得马能够在草原上迅速逃避捕食者或追赶猎物,而偶蹄类则更多依赖于群体合作与较慢的持续行走。

灵长类动物的脚趾与马相比,展现了完全不同的进化路径。灵长类动物,如猴子和猩猩,通常具有五个完整的脚趾,这使得它们能够抓握和攀爬树木。灵长类的脚趾关节发达,尤其是拇指与其他脚趾之间有灵活的对握能力。

与马的单蹄结构不同,灵长类的五个脚趾使其能够适应树栖生活,这些脚趾具备强大的抓握能力,有助于其在复杂的树木环境中保持平衡和移动。灵长类动物的脚趾关节灵活,尤其是拇指的反向运动能力,是其在演化过程中对生活环境的独特适应。

一竞技官网从生物学的角度来看,灵长类和马的脚趾结构之间的差异,展示了物种对于生存环境的不同适应方式。马的脚趾完全退化成蹄部,是对其草原快速奔跑生活的高度适应,而灵长类的脚趾则适应了更多的树栖与攀爬生活。通过这种对比,可以深入理解生物演化中的多样性和专门性。

马的脚趾结构不仅是其在进化过程中适应快速奔跑的产物,还与其生活环境的多样性密切相关。马的单蹄结构能够帮助其在长时间、高强度的奔跑中保持稳定,减少能量消耗,并且在各种复杂地形中提供必要的支撑力。马脚趾的退化是其生物学上向高速运动方向适应的重要标志。

马的脚趾结构演化也反映了自然选择中的“适者生存”原则。在马类的进化历程中,单蹄的形成增强了其在开阔地带的奔跑能力,这对于逃避掠食者或追逐猎物都起到了关键作用。同时,蹄部的角质化也使得马能够在草原和沙漠等环境中保持较高的耐久性和生命力。

从生态学的角度来看,马的脚趾演化使其能够占据特定的生态位。马类通过高效的运动方式占领了广阔的草原生态系统,而这一演化特征使得其在与其他动物竞争资源时占据了优势。马的脚趾结构无疑是其在生态竞争中脱颖而出的关键因素之一。

总结:

马的脚趾结构的演化和与其他动物的对比,揭示了自然界在生物多样性和适应性上的巧妙设计。马类通过脚趾的合并和蹄部的形成,适应了快速奔跑的生活方式,从而能够在广袤的草原上自由移动,并有效避开天敌。

与偶蹄类和灵长类动物的脚趾结构对比,马的脚趾演化展示了不同生物对生存环境的独特适应。通过这些差异,我们不仅能够深入了解不同物种的生物学特征,也能够更好地理解自然选择和进化的驱动机制。总的来说,马的脚趾结构为其生物学功能提供了坚实的基础,是其在生态系统中成功生存的关键因素之一。